Même si des

économistes comme Adam Smith et David Ricardo évoquent dès la fin du XVIIIe

et au début du XIXe

siècle l’existence des classes sociales, l’analyse de la stratification sociale

est surtout devenu un problème sociologique classique depuis les travaux

fondateurs de Karl Marx, auxquels on confronte traditionnellement l’approche

nominaliste de son compatriote allemand Max Weber.

Si des

générations d’étudiants ont découvert ces théories sociologiques par le seul prisme

de l’analyse des textes de référence de ces deux auteurs majeurs de la sociologie

allemande, souvent complétés par des relectures de sociologues contemporains,

il peut être profitable et stimulant de puiser dans la littérature pour en

proposer une illustration et, autant qu’il est possible, en espérer ainsi une

meilleure compréhension. Deux romans publiés à sept ans d’intervalle au début

du XXe siècle nous en donnent l’occasion. Le roman d’anticipation de

Jack London, Le Talon de fer (1908), loué par Trotski lui-même dans une

lettre adressée à Joan London, la fille de l’auteur, viendra étayer l’approche

marxiste d’une société organisée autour du conflit central de la lutte des

classes. Sous forme de contre-pied, Les Buddenbrook de Thomas Mann (1901),

relatant le déclin d’une famille bourgeoise du nord de l’Allemagne, apportera

un éclairage sur l’analyse multidimensionnelle de la stratification sociale

chez Max Weber.

Il est sans

doute utile, avant tout prolongement, de préciser brièvement ce que l’on entend

par la notion de stratification sociale et les deux grandes formes qui la

sous-tendent. Pour les sociologues, les sociétés humaines sont traversées par

des divisions verticales qui répartissent les individus dans des groupes

sociaux hiérarchisés. Ces différents groupes ont alors un accès inégal aux

ressources rares et valorisées de cette société, que ces ressources soit

d’ordre matériel ou symbolique. Si dans les sociétés traditionnelles, non

démocratiques, des groupements de droit, institutionnalisés, s’imposaient aux

individus (les trois ordres de la société d’Ancien Régime en France ou les

castes en Inde), avec l’avènement de l’égalité en droit des citoyens, des groupements

de fait caractérisent désormais les sociétés modernes. Ainsi, une

classe sociale n’a pas d’existence légale et officielle et si la frontière

entre deux classes existe, tout autant qu’entre deux castes, elle devient

néanmoins, en théorie et en droit, franchissable. Ce sont des logiques socioéconomiques

de structuration des groupes qui établissent de fait la stratification, plus ou moins souple, des sociétés

modernes. Les approches des deux sociologues qui nous intéressent ici

s’inscrivent dans ces groupements de fait. Elles se distingueront par la plus

ou moins grande rigidité (faible ou forte mobilité sociale inter et

intragénérationnelle des individus) de la stratification sociale.

Pour nuancer quelque

peu cette césure entre groupements de droit / de fait, on lira avec intérêt cet

extrait du Talon de fer, dans lequel le leader charismatique du

prolétariat, Ernest Everhard, répond à l’inquiétude de sa compagne sur le

risque d’une alliance éternelle entre l’oligarchie capitaliste et les grands

syndicats qu’elle a pris soin de soudoyer et analyse les rapports entre classes

et castes

(p.205) :

- C’est

une de nos conclusions générales, que tout système basé sur les classes et les

castes contient en soi les germes de sa propre décadence. Quand une société est

fondée sur les classes, comment peut-on empêcher le développement des

castes ? Le Talon de fer [nom donné à l’oligarchie capitaliste] ne pourra

s’y opposer, et finalement il sera détruit par elles. Les oligarques ont déjà

formé une caste entre eux-mêmes ; mais attends que les syndicats favorisés

développent la leur ! Cela ne tardera guère. Le Talon de fer fera tout son

possible pour les en empêcher, mais il ne réussira pas.

»

Les syndicats privilégiés contiennent la fleur des travailleurs américains. Ce

sont des hommes forts et capables. Ils sont entrés dans ces syndicats par

émulation pour obtenir des emplois. Tous les bons ouvriers des Etats-Unis

ambitionneront de devenir membre des unions privilégiées. L’oligarchie

encouragera ces ambitions et les rivalités qui en résulteront. Ainsi ces hommes

forts, qui sans cela auraient pu devenir des révolutionnaires, seront acquis à

l’oligarchie et emploieront leur force à la soutenir.

»

D’autre part, les membres de ces castes ouvrières, de ces syndicats

privilégiés, s’efforceront de transmettre leurs organisations en corporations

fermées ; et ils y réussiront. La qualité de membre y deviendra

héréditaire. Les fils y succèderont à leurs pères, et le sang nouveau cessera

d’y affluer de ce réservoir de forces inépuisables qu’est le commun du peuple.

Il en résultera une dégradation des castes ouvrières, qui deviendront de plus

en plus faibles. En même temps, comme institution, elles acquerront une

toute-puissance temporaire, analogue à celle des gardes du palais dans la Rome

antique ; il y aura des révolutions de palais, de sorte que la domination

passera tour à tour aux mains des uns et des autres. Ces conflits accéléreront

l’inévitable affaiblissement des castes, si bien qu’en fin de compte viendra

l’avènement du peuple.

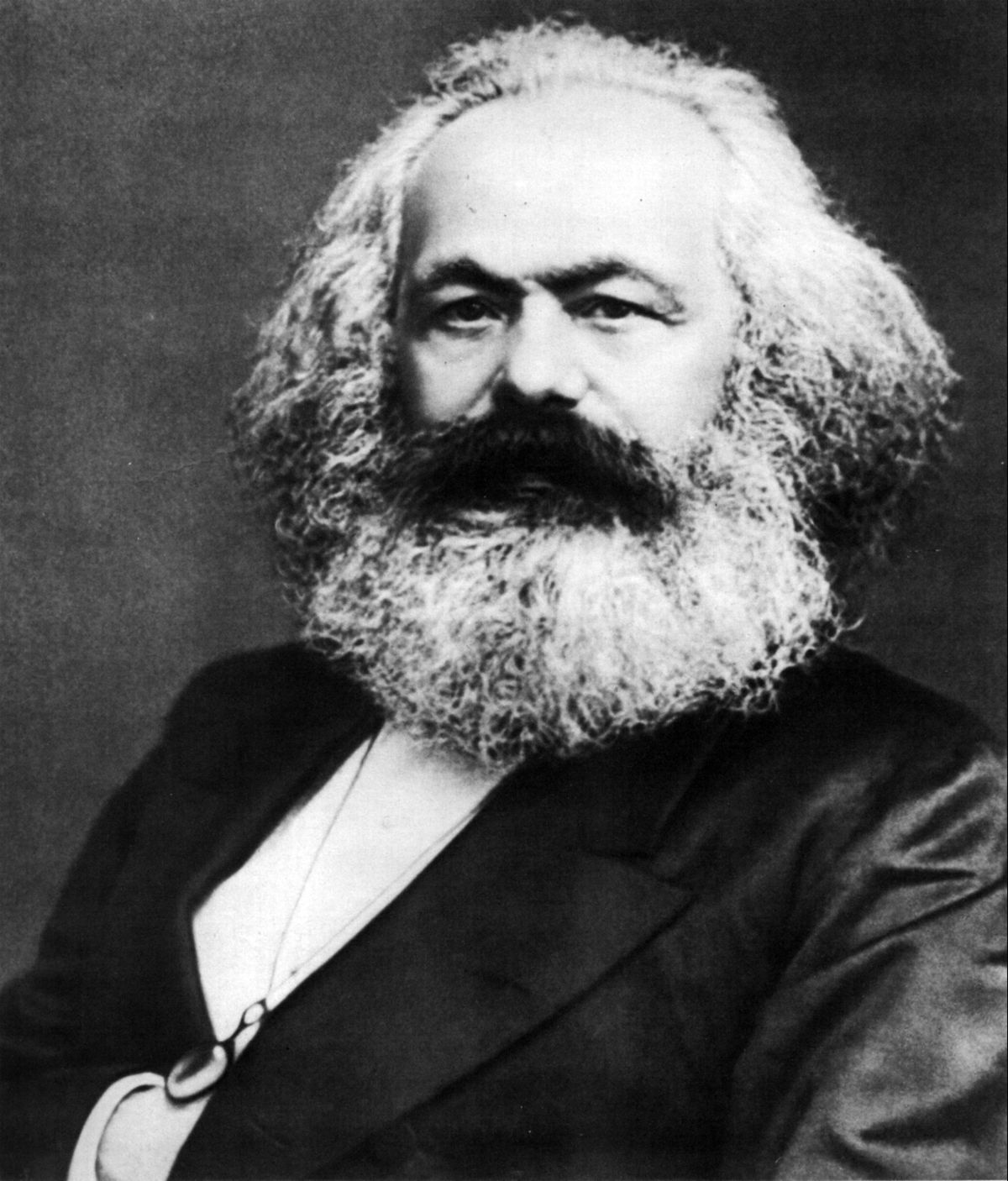

Classes sociales au sens fort et centralité du conflit chez Karl Marx

Ce premier

extrait du Talon de fer invite à donner quelques éléments sur la vie et l’œuvre

de Karl Marx (1818-1883) avant de s’aventurer plus loin. Cet intellectuel

allemand accompli, puisqu’il était autant économiste, historien, philosophe,

que sociologue, était aussi un infatigable militant de la cause communiste,

dont un récent film de Raoul Peck, Le jeune Karl Marx (2017), décrit

l’énergie et la vitalité. Ses œuvres, du Manifeste du Parti Communiste

(1848) écrit avec Engels, au Capital (1867) en passant par Le 18

Brumaire de Louis-Napoléoon Bonaparte (1852) oscillent donc entre

militantisme politique et analyse scientifique rigoureuse du capitalisme et des

rapports sociaux de production.

Sa vision de

la stratification sociale est qualifiée de « réaliste » au sens où les classes sociales sont des entités

qui existent bel et bien au milieu du XIXe siècle, que le sociologue

et l’historien soient présents ou non pour les nommer et discuter de leur poids

dans la société. Pour le sociologue allemand anticapitaliste, une classe

sociale se définit au sens fort par trois éléments de définition : la

place dans les rapports de production (critère objectif relevant de la

propriété de la seule force de travail ou au contraire des moyens de

production, soit le capital), à laquelle s’ajoutent la conscience de classe (le

partage d’une identité et de valeurs communes) et la lutte des classes (tout

autre groupe constitué est un ennemi de classe qu’il s’agit soit de soumettre,

soit de renverser selon que l’on est du côté des oppresseurs ou des opprimés).

Ces deux derniers critères, les plus exigeants car nécessitant des forces

médiatrices transformant l’hétérogène et le fragmenté en unité consciente

d’agir pour un destin commun, font passer d’une simple « classe

en-soi » à une « classe pour-soi ».

Marx prend

pour illustration le monde paysan qu’il ne considère pas à son époque comme une

classe pleine et entière :

« Les

paysans parcellaires forment une masse énorme, dont tous les membres vivent

dans la même situation, mais sans être liés par de nombreux rapports. […] La

grande masse de la nation française est ainsi constituée par une simple

addition de grandeurs de même nom, à peu près comme un sac de pommes de terre

est formé de pommes de terre. Par le fait de vivre dans des conditions

économiques d’existence qui distinguent leur mode d’existence, leur intérêt et

leur culture de ceux des autres classes et les posent réciproquement en

ennemies, des millions de familles constituent une classe ; et par le fait

de n’être unis que par un lien purement local, par le fait que l’identité de

leurs intérêts ne crée pas de communauté, ni d’union nationale, ni

d’organisation politique, les paysans parcellaires ne constituent pas de

classe. »

Karl Marx, Le 18

Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte (1852), Mille et une nuits, 1997.

Loin de se

contredire, Karl Marx estime ici que si les paysans forment bien une classe

en-soi, ils ne constituent pas une classe pour-soi, faute de conscience de

classe et de lutte politique au service de leurs intérêts. La compréhension de

la stratification sociale se résume donc à la bipolarisation du conflit entre

la bourgeoisie et le prolétariat (les ouvriers), deux classes antagonistes qui

se sont progressivement constituées en classes pour-soi au fur et à mesure de la

cristallisation du conflit qui les oppose (lutte pour les salaires, les

conditions de travail, mais aussi pour la conquête politique). Les classes

moyennes, essentiellement composées de petits indépendants, sont sommées de

choisir leur camp et seront aspirées par cet antagonisme, par cette lutte à

mort.

L’extrait

suivant du Manifeste du PC en témoigne :

« De

toutes les classes qui, à l’heure présente, s’opposent à la bourgeoisie, le

prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes

périclitent et périssent avec la grande industrie ; le prolétariat au

contraire, en est le produit le plus authentique. Les classes moyennes, petits

fabricants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie

parce qu’elle est une menace pour leur existence en tant que classes moyennes.

Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices ; bien plus,

elles sont réactionnaires. Si elles sont révolutionnaires, c’est en

considération de leur passage imminent au prolétariat : elles défendent

alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels. »

Le roman de

Jack London aborde cette impossible autonomie de la classe moyenne à travers

une vive discussion entre Ernest Everhard et une poignée de petits

propriétaires capitalistes. On trouve plusieurs passages sur ce thème dans le

chapitre VIII - Les Briseurs de machines

et le chapitre IX - Un rêve mathématique.

Alors que ces petits entrepreneurs se plaignent que les trusts tirent à eux

tous les profits et qu’ils envisagent de briser l’appareil de production (le

capital) qui leur donne un immense avantage, Ernest Everhard démonte leurs

illusions et les invite à rejoindre le camp de la classe ouvrière :

Peu

de temps avant qu’Ernest se présentât

comme candidat au Congrès sur la liste socialiste, père donna ce qu’il appelait à huis clos la soirée des

profits et des pertes, et mon fiancé le soir des briseurs de machines. Ce

n’était, en réalité, qu’un dîner d’hommes d’affaires – le menu fretin, naturellement.

Je ne crois pas qu’aucun d’entre eux fût intéressé dans une entreprise dont le

capital dépassât deux cent mille dollars. Ils représentaient parfaitement la

classe moyenne du négoce. […]

C’étaient des gens intéressants, avec leurs figures

rusées et leur langage simple et clair. Ils se plaignaient à l’unanimité des

consortiums et leur mot d’ordre était : « Crevons les

trusts ! » Ceux-ci représentaient pour eux la source de toute

oppression, et tous, sans exception, récitaient la même complainte. Ils

auraient voulu que le gouvernement prît possession d’exploitations comme les

Chemins de fer, ou les Postes et télégraphes, et ils préconisaient

l’établissement d’impôts énormes et férocement proportionnels au revenu, afin

de détruire les vastes accumulations de richesses.

pp.120-121

Quand chacun des petits patrons

eut raconté ses déboires avec les différents trusts (du lait, du Chemin de fer,

etc.) Ernest Everhard reprit la parole (p.127):

- Je vous ai tous écoutés

avec attention, commença-t-il, et je vois parfaitement que vous menez le jeu

des affaires de façon orthodoxe. Pour vous la vie se résume au profit. Vous

avez la conviction ferme et tenace d’avoir été créés et mis au monde dans

l’unique but de gagner de l’argent. Seulement il y a un accroc. Au plus beau de

votre profitable activité survient le trust qui vous enlève vos bénéfices. Vous

voilà dans un dilemme apparemment contraire au but de la création, et vous ne

voyez d’autre moyen d’en sortir que l’anéantissement de cette intervention

désastreuse.

» J’ai soigneusement noté vos paroles, et la seule

épithète qui puisse vous définir, je vais vous l’appliquer. Vous êtes des

« briseurs de machines ».

Ernest Everhard raconte alors à

ces petits patrons complètement acculés par les trusts, comment des ouvriers

anglais du début du XIXe siècle, le mouvement des luddites, ont tenté en vain de protéger

leurs emplois menacés par les progrès technologiques, source d’extraordinaires

gains de productivité. Mais si toute révolution

sociale chez Marx se déclenche lorsque les forces productives ne sont plus en adéquation avec les rapports sociaux de production, le

mouvement communiste n’en reste pas moins attaché au travail, au productivisme

et à la technique, pourvu qu’elle soit mise au service du plus grand nombre. Il

ne faut donc pas refuser ce qu’apportent les machines, mais constituer un front

de classe anticapitaliste. Idée que l’on retrouve dans le chapitre IX à

travers une discussion entre le couple Everhard, Mr. Calvin, Mr Asmunsen et Mr

Kowalt, tous les trois petits patrons :

C’était la première fois

que j’entendais exposer la théorie de Karl Marx sur la plus-value, et Ernest l’avait fait si simplement que, moi aussi, je

restais en panne et me sentais incapable de répondre.

- Je vais vous proposer un moyen de vous débarrasser du

surplus, dit Ernest. Jetez-le à la mer. Jetez-y chaque année les centaines de

millions de dollars que valent les chaussures, les vêtements, le blé et toutes

les richesses commerciales. L’affaire ne serait-elle pas réglée ?

- Elle le serait certainement, répondit Mr. Calvin. Mais

il est absurde que vous parliez de la sorte.

Ernest riposta avec la rapidité de l’éclair.

- Est-ce moins absurde, monsieur le briseur de machines,

quand vous conseillez le retour aux procédés antédiluviens de vos

grands-pères ? Que nous proposez-vous pour nous débarrasser de la

plus-value ? D’esquiver le problème en cessant de produire : de

revenir à une méthode de production si primitive et imprécise, si désordonnée

et déraisonnable, qu’il devienne impossible de produire le moindre excédent ?

Mr Calvin avala sa salive. Le coup de pointe avait porté.

Il eut un nouveau mouvement de déglutition, puis toussa pour s’éclaircir la

gorge.

-Vous avez raison, dit-il. Je suis convaincu. C’est

absurde. Mais il faut bien que nous fassions quelque chose. C’est une affaire

de vie ou de mort pour nous autres de la classe moyenne. Nous refusons de

périr. Nous préférons être absurdes et revenir aux méthodes de nos pères, si

grossières et coûteuses qu’elles soient. Nous ramènerons l’industrie à l’état antérieur

des trusts. Nous briserons les machines. Et qu’y voulez-vous faire

vous-mêmes ?

- Mais vous ne pouvez pas briser les machines, répliqua

Ernest. Vous ne pouvez pas faire refluer la vague de l’évolution. Deux grandes

forces s’opposent à vous, dont chacune est plus puissante que la classe

moyenne. Les gros capitalistes, les trusts, en un mot, ne vous laisseront pas

opérer la retraite. Ils ne veulent pas que les machines soient détruites. Et,

plus encore que celle des trusts, il y a la puissance du travail. Il ne vous

permettra pas de briser les machines. La propriété du monde, y compris les

machines, gît sur le champ de bataille entre les lignes ennemies des trusts et

du travail. Aucune des deux armées ne veut la destruction des machines, mais

chacune veut leur possession. Dans cette lutte, il n’y a pas de place pour la

classe moyenne, pygmée entre deux titans. Ne le sentez-vous pas, pauvre classe

moyenne, que vous êtes prise entre deux meules, et qu’elles ont déjà commencé à

moudre ?

» Je vous ai démontré mathématiquement l’inévitable échec

du système capitaliste. Quand chaque pays aura d’énormes excédents

inconsommables et invendables, l’échafaudage ploutocratique cédera sous

l’effroyable amoncellement de bénéfices érigé par lui-même. Mais, ce jour-là,

il n’y aura pas de machines brisées. Leur possession sera l’enjeu du combat. Si

le travail est victorieux, la route vous sera aisée. Les Etats-Unis, et sans

doute le monde entier, entreront dans une ère nouvelle et prodigieuse. Les

machines, au lieu d’écraser la vie, la rendront plus belle, plus heureuse et

plus noble. Membres de la classe moyenne abolie, de concert avec la classe des

travailleurs – la seule qui subsistera -, vous participerez à l’équitable

répartition des produits de ces merveilleuses machines. Et nous, nous tous

ensemble, nous en construirons de plus merveilleuses encore. Et il n’y aura

plus d’excédent non consommé, parce qu’il n’existera plus de profits.

- Mais si ce sont les trusts qui gagnent cette bataille

pour la possession des machines et du monde ? demanda Mr Kowalt.

- En ce cas, répondit Ernest, vous-mêmes et le travail,

et nous tous, nous serons écrasés sous le talon de fer d’un despotisme aussi

implacable et terrible qu’aucun de ceux dont furent souillés les pages de

l’histoire humaine. Le Talon de fer ! Tel est bien le nom qui conviendra à

cette horrible tyrannie.

Nous le comprenons parfaitement

avec cet extrait, la classe moyenne en elle-même n’a aucun avenir chez Marx. Le

conflit opposant le prolétariat à la bourgeoisie est inévitable et, en passant

de la lutte économique pour les salaires et les conditions de travail (lutte défensive) à la lutte politique pour la

conquête du pouvoir (lutte offensive)

il sombre irrémédiablement dans la violence. Qu’il s’agisse de la répression de

manifestations pacifiques (à Fourmies le 1er mai 1891, la troupe de

soldats demandée par le patronat tire sur la foule et fait une trentaine de

blessés et neuf morts) ou de révoltes insurrectionnelles (comme celle des

Canuts de Lyon en 1831 contre laquelle 20 000 soldats sont envoyés pour

rétablir l’ordre) les exemples de conflits faisant intervenir l’armée contre

les ouvriers sont nombreux au XIXe siècle.

Parmi ces

évènements tragiques, celui du sort des ouvriers de Chicago dont la

manifestation est réprimée dans le sang le 3 mai 1886 a ému le monde entier.

Après que des milices patronales aient ouvert le feu sur les ouvriers, des

grévistes d’origine allemande publient dans leur journal, « Arbeiter

Zeitung », l’appel suivant :

« Esclaves,

debout !

La guerre de classes est

commencée. Des ouvriers ont été fusillés hier devant l’établissement Mac

Cormick. Leur sang crie vengeance. Le doute n’est plus possible. Les bêtes

fauves qui nous gouvernent sont avides du sang des travailleurs, mais les

travailleurs ne sont pas du bétail d’abattoir. A la terreur blanche, ils

répondront par la terreur rouge. Mieux vaut mourir que de vivre dans la misère.

Puisqu’on nous mitraille, répondons de manière que nos maîtres en gardent

longtemps le souvenir. La situation nous fait un devoir de prendre les armes. »

Le roman de Jack London s’inspire de cette radicalisation du

conflit de classes, la multiplie au centuple, et fournit dans le chapitre XXIII

« Le peuple d’en bas », une vision apocalyptique d’une puissance

rarement atteinte en littérature. On se souviendra à la lecture de l’extrait

suivant (p.301-303) de la distinction que la tradition marxiste établit entre

la classe ouvrière et sa partie la plus déclassée, la plus dédaignée, le

lumpenprolétariat. Avis Erverhard, dont on lit le manuscrit retrouvé tout au

long du roman, s’est infiltrée au cœur de la commune de Chicago, et assiste

impuissante à la violente répression orchestrée par le Talon de fer.

Cependant, les mercenaires

ne trouvèrent pas la tâche facile quand ils eurent non seulement à compter avec

le peuple de l’Abîme, mais encore à se battre avec les nôtres. Chicago resta

fidèle à ses traditions, et si toute une génération de révolutionnaires fut

balayée, elle entraîna avec elle près d’une génération d’ennemis. Il va de soi

que le Talon de fer garda secret le chiffre de ses pertes, mais tout en restant

au-dessous de la vérité, on peut estimer à cent trente mille le nombre de

mercenaires tués. Malheureusement, les camarades n’avaient aucune chance de

succès. Au lieu d’être soutenus par une révolte de tout le pays, ils étaient

seuls, et l’oligarchie pouvait disposer contre eux de la totalité de ses

forces. En cette occurrence, heure par heure, jour par jour, train par train,

par centaines de mille, les troupiers furent déversés sur Chicago.

Mais le peuple de l’Abîme aussi était innombrable.

Fatigués de tuer, les militaires entreprirent un vaste mouvement enveloppant

qui devait aboutir à refouler la populace, comme du bétail, dans le lac

Michigan. C’est au début de ce mouvement que Garthwaite et moi avions rencontré

le jeune officier. Si cette tactique échoua, ce fut grâce à l’effort splendide

des camarades. Les mercenaires, qui espéraient réunir toute la masse en un

troupeau, ne réussirent pas à précipiter dans le lac plus de quarante mille de

ces misérables. A maintes reprises, au moment où quelque groupe bien en main

été ramené vers les quais, nos amis créaient une diversion, et la foule

s’échappait par quelque ouverture pratiquée dans le filet.

Nous en vîmes un exemple peu de temps après notre

rencontre avec le jeune officier. L’attroupement dont nous avions fait partie,

et qui avait été repoussé, trouva la retraite coupée vers le sud et vers l’est

par de forts contingents. Les troupes que nous avions rencontrées les

contenaient du côté ouest. Le nord seul lui restait ouvert, et c’est vers le

nord qu’il marcha, c’est-à-dire vers le lac, harcelé des trois autres côtés par

le tir des mitrailleuses et des fusils automatiques. J’ignore s’il pressentit

sa destination ou si ce fut un sursaut aveugle du monstre ; mais, en tout

cas, la foule s’engouffra soudain dans une rue transversale vers l’ouest, puis

tourna au prochain carrefour, et, revenue sur ses pas, se dirigea au sud vers

le grand ghetto.

A ce moment précis, Garthwaite et moi, nous essayions de

gagner vers l’ouest pour sortir de la zone des combats de rues, et nous

retombâmes en plein dans la mêlée. En tournant un coin, nous vîmes la multitude

hurlante qui se précipitait sur nous. Garthwaite me saisit par le bras et nous

allions nous mettre à courir, lorsqu’il me retint juste à temps pour m’empêcher

de me jeter sous les roues d’une demi-douzaine d’automobiles blindées et munies

de mitrailleuses qui roulaient à toute vitesse ; derrière se trouvaient

des soldats armés de fusils automatiques. Tandis qu’ils prenaient position, la

foule arrivait sur eux et il semblait bien qu’ils allaient être submergés avant

d’avoir pu entrer en action.

De-ci de-là, des soldats déchargeaient leurs fusils, mais

ces coups de feu individuels étaient absolument sans effet sur la masse, qui

continuait à avancer en mugissant de rage. Il y avait évidemment des

difficultés à manœuvrer les mitrailleuses. Les automobiles sur lesquelles elles

étaient montées barraient la rue, de sorte que les tirailleurs devaient prendre

position dessus, ou entre elles, et sur les trottoirs. Il venait de plus en

plus de soldats, et nous ne pouvions pas sortir de l’encombrement. Garthwaite

me tenait par le bras, et nous nous aplatissions contre la façade d’une maison.

La foule n’était pas à vingt-cinq pieds quand les

mitrailleuses entrèrent en action. Devant ce mortel rideau de feu, rien ne

pouvait survivre. La cohue arrivait toujours, mais n’avançait plus. Elle

s’empilait en un énorme tas, en une vague grossissante de morts et de mourants.

Ceux qui étaient derrière poussaient les autres en avant, et la colonne, d’un

ruisseau à l’autre, rentrait en elle-même comme un télescope. Des blessés,

hommes et femmes, rejetés par-dessus la crête de cet horrible mascaret, dévalaient

en se débattant jusque sous les roues des automobiles et les pieds des soldats,

qui les perçaient de leurs baïonnettes. Je vis pourtant un de ces malheureux se

remettre sur pieds et sauter sur un soldat qu’il mordit à la gorge. Tous deux,

le militaire et l’esclave, roulèrent étroitement enlacés dans la fange.

Le feu cessa. La besogne était accomplie. La foule avait

été arrêtée dans sa folle tentative de percée. L’ordre fut donné de dégager les

roues des autos blindées. Elles ne pouvaient avancer sur ce monceau de

cadavres, et on voulait les détourner sur la rue transversale. Les soldats

étaient en train de retirer les corps d’entre les roues lorsque la chose se

passa. Nous sûmes plus tard comment elle s’était produite. Au bout du pâté de

maisons, il y en avait une occupée par une centaine de nos camarades. Ils

s’étaient frayés un chemin à travers les toits et les murs, d’une maison à

l’autre, et avaient fini par arriver droit au-dessus des mercenaires massés

dans la rue. Alors eut lieu le contre-massacre.

Il n’est pas nécessaire d’aller

plus loin pour se faire une idée claire de l’approche de la stratification

sociale chez Marx. On précisera tout de même que ce degré élevé de conflit

était également perçu par son contemporain Emile

Durkheim (1858-1917), pionnier de la sociologie française. L’auteur du

livre De la division du travail social (1893) exprimait, à l’inverse de

Marx, une préoccupation constante au retour à l’harmonie entre les classes (un

peu à la manière du héros de Métropolis de Fritz Lang). Il considérait

donc l’exploitation des ouvriers et leur conflit ouvert contre le patronat

comme une forme pathologique de la division du travail qu’il fallait s’atteler

à résorber (plutôt qu’à attiser en vue d’une révolution sociale ouvrant une alternative

au capitalisme) :

« Si, normalement, la division du travail

produit de la solidarité sociale, il arrive cependant qu’elle a des résultats

tout différents ou même opposés. […] L’antagonisme du travail et du capital est

un autre exemple, plus frappant, du même phénomène, à mesure que les fonctions

industrielles se spécialisent davantage, la lutte devient plus vive, bien loin

que la solidarité augmente. […] Au XVIIe siècle commence […] l’avènement de la

grande industrie. L’ouvrier se sépare plus complètement du patron. […] Depuis

la guerre est toujours devenue plus violente. »

La

« guerre » [des classes]

n’est donc pas qu’un pur produit des analyses de Marx ou de l’imagination

féconde de Jack London. Elle est aussi, dans l’esprit d’un sociologue on ne

peut plus soucieux de la cohésion sociale, une dérive possible du capitalisme

industriel naissant.

Classes au sens faible et stratification multidimensionnelle chez Max

Weber

Max Weber (1864-1920) est un

sociologue allemand que l’on a pris l’habitude d’opposer à Karl Marx en raison

de deux démarches méthodologiques – et deux visions du monde social – a priori

antinomiques. En réalité, cette dichotomie est trop caricaturale, mais nous

l’accepterons ici pour faciliter notre comparaison des théories de la

stratification sociale. Si l’auteur du Capital se range parmi les

tenants de l’holisme méthodologique (ce sont les structures sociales, le tout -du grec holos-, qui déterminent les actions

humaines), l’auteur de L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme

(1905) s’inscrit dans l’individualisme méthodologique, courant selon lequel la

compréhension de la rationalité des acteurs et l’agrégation de leurs choix

expliquent l’organisation de la société.

Dans

la conception wéberienne de la stratification sociale, il existe trois

hiérarchies indépendantes, mais ayant chacune la possibilité d’influencer la

position occupée dans une autre. Le sociologue allemand distingue dans Economie

et société (1922, ouvrage paru à titre posthume) un ordre économique (les

classes), un ordre social (les groupes de statut) et un ordre politique (les

partis). L’extrait suivant permet de distinguer les classes des statuts :

« Contrairement à la situation de classe

déterminée de façon purement économique, nous appelons « situation

statutaire » ce tout spécifique du destin de l’homme déterminé par une

estimation particulière, positive ou négative, du prestige. Ce prestige peut

être associé à n’importe quelle qualité commune, à une pluralité d’individus et

il peut être, bien sûr, lié à une situation de classe : les différences de

classes entrent dans les relations les plus diverses avec les distinctions de

statut.

La propriété en tant

que telle n’est pas toujours reconnue comme une qualification statutaire, mais

à la longue, elle le devient avec régularité. […] Cependant le prestige lié au

statut n’est pas nécessairement attaché à une situation avantageuse de

classe ; au contraire, généralement, il est nettement opposé aux droits de

simple propriété. […]

En simplifiant beaucoup,

on pourrait dire que les classes sont stratifiées selon leur rapport à la

production et à l’acquisition de biens tandis que les groupes de statut le sont

en fonction de leurs principes de consommation représentés par les

« styles de vie » particuliers. […]

Le rôle décisif du

style de vie dans le prestige statutaire signifie que les groupes de statut

sont à l’origine de toutes les conventions. […] Principes et conventions

présentent des traits très typés dans les couches les plus privilégiées. En

général, parmi les groupes privilégiés, le travail physique

« vulgaire » est disqualifié. […] Souvent toute fin économique

rationnelle est considérée comme statutairement disqualifiante. »

Cet

extrait n’évoquant pas l’ordre politique, on précisera que cette troisième

hiérarchie touche à la conquête du pouvoir politique et qu’elle met en scène la

compétition des partis autant que la rivalité des individus désirant pénétrer

le pouvoir d’’Etat et des organisations. Si on utilise l’expression de classes

« au sens faible » à propos de Max Weber, c’est pour indiquer

qu’elles sont dénuées de tout sentiment d’appartenance au groupe et qu’elles se

réduisent à de simples strates de richesse. Elles se multiplient presque autant

que les barreaux de l’échelle sociale, au gré de la grille forgée par le

sociologue (approche qualifiée de « nominaliste »). A contrario, les dimensions subjectives que

Marx attribuait au passage à la classe « pour-soi » se retrouvent projetées dans les groupes de statut

(conscience commune d’appartenance du fait de valeurs partagées et de styles de

vie propres) et dans les partis (concentration de la lutte politique).

Le schéma suivant résume et

complète cette approche tridimensionnelle de la stratification sociale chez Max

Weber (ici).

Le roman de Thomas Mann, Les

Buddenbrook, relatant sur plusieurs générations la décadence d’une famille

de négociants du nord de l’Allemagne, permet d’appréhender avec maintes

illustrations cette analyse de la stratification sociale chez Weber.

La

première partie du roman (il y en aura onze) s’ouvre sur une réception mondaine

offerte par le vieux Consul Johann Buddenbrook et son épouse, Mme Antoinette

Buddenbrook. Thomas Mann étire sur neuf courts chapitres impressionnistes les

fastes de cette réception, de l’arrivée des invités à leur départ à la nuit

tombée. Cette construction narrative occupe la quasi-totalité de la première

partie et présente au lecteur un lever de rideau feutré et raffiné sur

l’aisance matérielle de cette famille. Elle appartient à l’évidence à la classe

économique supérieure.

Dès

la troisième page du roman (p.15 dans l’édition Le livre de poche) la

description de leur belle-fille, Elisabeth Buddenbrook, née Kröger, donne le

ton :

Son court corsage ajusté,

aux manches très bouffantes et où s’adaptait une étroite jupe de soie

vaporeuse, semée de fleurs claires, dégageait un cou d’une beauté achevée, paré

d’un ruban de satin sur lequel scintillait un motif de gros diamants.

Puisque la position de classe se

définit « de façon purement économique », par « la

propriété » et « l’acquisition de biens », la description de la

résidence des Buddenbrook et leur ameublement intérieur n’aura de cesse de

renforcer l’impression de richesse (p.16-17) :

On s’était réuni dans le

« salon des paysages », au premier étage de l’antique et spacieux

hôtel que la maison Johann Buddenbrook venait d’acquérir dans la Mengstrasse et

que la famille occupait depuis peu. Les tapisseries solides et souples,

séparées des murs par un espace vide, représentaient de vastes paysages aux

couleurs tendres, comme le mince tapis qui revêtait le sol, des idylles dans le

goût du XVIIIe siècle […].

Le nombre des meubles n’était pas en rapport avec les

dimensions de la pièce. La table ronde aux pieds minces et droits rehaussés de

légers filets d’or n’était pas placée devant le canapé, mais contre le mur

opposé, vis-à-vis du petit harmonium dont le couvercle supportait un étui à

flûte. Outre les rigides fauteuils distribués régulièrement le long des

cloisons, il n’y avait qu’une petite table à ouvrage près d’une fenêtre et, en

face du canapé, un fragile secrétaire de luxe chargé de bibelots.

Par une porte vitrée, face aux fenêtres, on pouvait

deviner, dans la pénombre, une galerie à colonnes, tandis qu’à gauche de

l’entrée s’ouvrait la haute porte blanche à deux battants de la salle à manger.

A l’opposé, dans une niche demi-circulaire et derrière une porte de luisante

ferronnerie, ajourée avec art, le poêle pétillait.

Il est important ici de marquer

une pause sur les manifestations de la pure richesse matérielle des Buddenbrook

pour souligner le chevauchement entre la hiérarchie de classe et l’appartenance

à un groupe de statut que le cinéaste Claude Chabrol lui-même n’aurait pas

dépeint avec plus d’efficacité. Nous sommes en effet en présence d’un style de

vie et de goûts bourgeois de la seconde moitié du XIXe siècle qui

marquent l’identité sociale de cette famille. Tout au long de l’extrait

précédent, la richesse est soit minimisée, retenue par des adjectifs lui

attribuant une discrétion raffinée (« le mince tapis », « la

table ronde aux pieds minces […] légers filets d’or », « petit

harmonium », « fragile secrétaire de luxe ») soit anoblie par le

prestige de l’histoire et de l’art (« l’antique et spacieux hôtel »,

« les tapisseries solides et souples », « des idylles dans le

goût du XVIIIe siècle », « une galerie à colonnes »,

« ajourée avec art »). Richesse et raffinement se confondent pour

attester que les Buddenbrook ne sont pas des nouveaux riches, mais une famille

à la distinction et au prestige indiscutables.

Thomas Mann ne manque pas d’ailleurs

d’établir un contraste entre les Buddenbrook et certains de leurs invités dont

la récente richesse manque de dignité sociale (p.27) :

- Je le maintiens, tous

mes compliments, Buddenbrook !

Et la voix puissante de M. Köppen couvrit la conversation

générale ; à ce moment, la soubrette aux bras rouges et nus, en lourde

jupe rayée, la nuque coiffée d’un petit bonnet blanc, achevait de servir, avec

l’aide de Melle Jungmann [la gouvernante] et de la servante du second étage, la

julienne fumante accompagnée de rôties ; et l’on commença à jouer

délicatement des cuillers.

- Tous mes compliments ! Que d’espace, que de

distinction !... Faut bien que je le dise… il fait bon vivre ici, faut

bien que je le dise…

M. Köppen n’avait pas fréquenté chez les anciens

propriétaires de la maison ; sa richesse était encore de fraîche

date ; il était loin de descendre d’une famille de patriciens et, pour son

malheur, n’avait pu se désaccoutumer encore de certaines faiblesses de dialecte

telles que la répétition de :

« Faut bien que je le dise. » Il escamotait en outre les t.

On le voit dans cet extrait,

l’opulence économique tient aussi à la capacité d’employer du personnel de

maison. Au cours de cette réception, l’abondance et la qualité des mets servis aux

convives viendront compléter cette impression de richesse. Mais c’est sans

doute plus encore dans les diverses tractations autour des dots accordées aux

jeunes femmes à marier, concernant la répartition de l’héritage lors d’un décès

ou au sujet d’affaires plus ou moins florissantes que l’on prend la mesure de

la fortune de cette dynastie familiale, puis de son effritement.

Cette

aisance matérielle connaîtra en effet bien des fluctuations au cours du roman

et s’inscrira au fur et à mesure du récit dans une trajectoire déclinante.

L’obsession pour l’argent donne l’occasion à Thomas Mann de moquer cette

éthique comptable dans plusieurs scènes savoureuses, dont celle-ci, au chapitre

V de la deuxième partie, lorsque Jean Buddenbrook, fils héritier du vieux

Consul, tente de refuser à son épouse l’embauche d’un nouveau domestique

(p.85-87) :

- Mais ils [les modestes

salaires des domestiques] s’ajoutent les uns aux autres, Bethsy ! Nous

rétribuons beaucoup de monde dans la maison, et tu oublies les nombreux

employés de notre entreprise !

- L’entretien d’un domestique serait-il vraiment

au-dessus de nos moyens ? demanda Mme Elisabeth souriante et regardant son

mari par-dessus son épaule. Quand je songe au personnel de mes parents…

- Tes parents, chère Bethsy ! Eh bien, laisse-moi te

demander si tu te fais une idée claire de notre situation ?

- Non, c’est vrai Jean, je n’ai pas les données

nécessaires…

- Oh ! Je te les exposerai facilement, dit le consul.

Il s’installa sur le sofa, croisa les jambes, tira une

bouffée de son cigare et commença, plissant un peu les paupières, à lancer des

chiffres avec une extraordinaire vélocité :

- Voici la chose en deux mots : feu mon père, de son

vivant et avant le mariage de ma sœur, possédait exactement 900 000 marks,

non compris, cela s’entend, l’immeuble et la maison de commerce. 80 000

marks sont allés à Francfort, comme dot, et 100 000 ont servi à

l’établissement de Gotthold ; reste 720 000. Puis vint l’acquisition

de cette maison qui, malgré la vente du petit immeuble dans l’Alfstrasse, nous

a imposé, y compris les réparations et l’installation nouvelle, une dépense de

100 000 marks ; reste : 620 000. Il en a été versé

25 000 à Francfort, à titre de dédommagement ; reste :

595 000. Les choses en eussent été là à la mort de père si, au cours des

années, ces dépenses n’avaient été compensées en partie par des bénéfices nets

de 200 000 marks. Notre fortune totale pouvait donc être évaluée à

795 000 marks. Il en est revenu 100 000 à Gotthold et 267 000

autres à Francfort ; si j’en défalque encore quelques milliers de marks

pour des legs de moindre importance à l’hôpital du Saint-Esprit ou à la Caisse

des veuves des négociants, il reste environ 420 000 marks auxquels s’ajoutent

les 100 000 de ta dot. Telle est à peu près notre situation présente, tout

en tenant compte des variations possibles de notre fortune. Notre richesse

n’est donc pas exceptionnelle, ma chère Bethsy, et avec tout cela il faut

penser que, si nos affaires sont en décroissance, les rebours restent les

mêmes parce que la nature de notre

commerce ne permet pas de réduire les frais. M’as-tu suivi ?

Sa broderie sur les genoux, Mme Buddenbrook, avec un peu

d’hésitation, acquiesça de la tête :

- Oui, mon cher Jean, dit-elle, bien qu’elle n’eût pas

tout compris et qu’elle ne saisît aucunement en quoi toutes ces grosses sommes

pouvaient lui interdire d’engager un domestique.

Le consul ralluma son cigare, renversa la tête en arrière

pour repousser la fumée et poursuivit :

- Tu crois que lorsque Dieu aura rappelé à lui tes chers

parents, nous pourrons nous attendre à un appoint considérable, et tu as

raison. Mais il serait fort imprudent de trop compter là-dessus. Je sais que

ton père a subi des pertes assez dures et c’est, de toute notoriété, par la

faute de Justus. Justus est un homme extrêmement aimable, mais les affaires ne

sont pas précisément son fort, et, de plus, il a été victime de malheurs

immérités. Il a subi, du fait de certains clients, des pertes très sensibles.

L’affaiblissement de son capital l’a contraint à emprunter chez les banquiers à

des taux usuraires, et ton père s’est vu plusieurs fois dans l’obligation de

sacrifier des sommes importantes pour éviter une catastrophe. Ces choses-là

peuvent se reproduire et se reproduiront, je le crains, car – pardonne-moi,

Bethsy, ma sincérité – cette insouciance heureuse, si charmante chez ton père

qui vit maintenant de ses rentes, ne saurait être que préjudiciable à ton

frère, en tant que négociant. Tu me comprends ?... Il n’est pas très

prudent, n’est-ce pas ? Il va trop vite et vise trop haut. Du reste, tes

parents, et j’en suis sincèrement heureux, ne se privent de rien, ils vivent

sur un grand pied… Leur situation le leur permet.

Mme Buddenbrook sourit avec indulgence ; elle

connaissait les préjugés de son mari à l’égard des goûts luxueux de sa famille.

- Bref, poursuivit-il, posant le reste de son cigare dans

le cendrier, quant à moi je compte que le Seigneur me conservera ma puissance

de travail, c’est l’essentiel, et qu’avec son aide miséricordieuse je pourrai

ramener notre maison à sa grandeur passée… J’espère que tu vois plus clair

maintenant, chère Bethsy ?

- Parfaitement, Jean, parfaitement ! répondit

vivement Mme Buddenbrook. (Pour ce soir, elle renonçait à son domestique.)

Allons nous reposer, n’est-ce pas ? il se fait bien tard…

Seulement, quelques jours après, au moment où le consul,

revenant bien disposé de ses bureaux, se mettait à table, il fut tout de même

décidé qu’on engagerait Antoine, le valet des Möllendorpf.

Cette dernière phrase, véritable

pirouette et pépite humoristique, témoigne de la virtuosité avec laquelle

Thomas Mann achève chacun de ses chapitres. Dans bien d’autres étapes du roman,

c’est d’un lyrisme crépusculaire qu’il fermera doucement la porte d’un chapitre

ou d’une partie, laissant son lecteur dans une émotion indéfinissable, hors du

temps.

Si

les préoccupations matérielles des Buddenbrook pour se maintenir en haut de la

hiérarchie de l’ordre économique sont omniprésentes dans le récit, il en est

tout autant, sinon plus, de l’attention portée au prestige de la famille. Il

revient tout particulièrement à Tony, la sœur de Thomas Buddenbrook, fille de

Jean et d’Elisabeth, de tenir son rang et de se soucier en permanence, jusqu’au

sacrifice, du rayonnement de la maison Buddenbrook. Il est alors question,

comme chez Max Weber, de l’ordre social, de la position statutaire de la

famille et de chacun de ses membres.

Après

avoir accepté un premier mariage, contre les inclinaisons amoureuses de son

cœur, pour répondre à la demande de son père et renforcer la position de sa

famille – ce qui s’avèrera un jeu de dupes et se soldera par un divorce – Tony

Buddenbrook discute avec la fidèle Ida Jungmann de la possibilité d’un remariage.

Qu’il s’agisse de Tony ou de son frère Christian, homme des plaisirs frivoles

et de théâtre bien peu attiré par les affaires, dédaigné par son frère le

consul Thomas Buddenbrook, tout le dialogue suivant témoigne à quelle point la

réputation de la famille est au centre des préoccupations de cette femme,

véritable personnage clef du roman (p.345-349) :

- Merci Ida, cela fait du

bien… Ah ! assieds-toi donc un peu à côté de moi, sur le bord du lit, ma

bonne vieille Ida… Vois-tu, je pense tout le temps à la journée de demain…

Qu’est-ce que je dois faire ? La tête m’en tourne.

Ida s’était assise auprès d’elle, avait repris son

aiguille et son bras tendu sur la boule à repriser, et tandis qu’elle penchait

sa tête grise aux cheveux plats et suivait ses points de ses yeux bruns et

brillants, infatigables, elle dit :

- Tu penses qu’il se déclarera demain ?

- Sûrement, Ida ! Il n’y a aucun doute. Il ne va pas

laisser passer l’occasion… Comment cela s’est-il fait pour Clara ?... Dans

une excursion aussi. Je pourrais l’éviter, vois-tu. Je pourrais me tenir près

des autres et ne pas le laisser approcher. Mais alors tout sera fini. Il part

après-demain, m’a-t-il dit, et il lui est impossible de rester davantage, si

demain il ne se passe rien… Il faut qu’il se décide demain… Mais qu’est-ce que

je dois lui dire, Ida, s’il le demande ? Tu n’as encore jamais été mariée,

donc tu ne connais pas la vie, mais tu es une honnête femme, tu as ta raison et

tu as quarante-deux ans. Peux-tu me donner un conseil ? J’en ai tant besoin.

Ida Jungmann laissa tomber son bas sur ses genoux.

- Oui, oui, Tonyette, j’ai déjà bien réfléchi. Mais je

trouve qu’il n’y a aucun conseil à te donner, ma petite fille. Il ne peut plus

partir sans parler à ta mère et à toi, et si tu ne voulais pas de lui, il

aurait fallu le renvoyer plus tôt.

- Tu as raison, Ida, mais je ne le pouvais pas ;

finalement, il faut que cela se fasse. Je pensais toujours : je puis

encore revenir en arrière, il n’est pas trop tard. Et je suis là maintenant à

me tourmenter…

- Est-ce que tu l’aimes, Tonyette ? Dis-le

franchement !

- Oui, Ida. Je mentirais si je le niais. Il n’est pas

beau, mais peu importe dans cette vie, et c’est un homme foncièrement bon,

incapable d’une méchanceté, tu peux m’en croire. Quand je songe à Grünlich, mon

Dieu ! Il disait toujours qu’il était actif et ingénieux et dissimulait

d’une façon perfide sa filouterie… Permaneder n’est pas comme cela, vois-tu. Si

je puis m’exprimer ainsi, il aime trop ses aises pour cela, et il prend la vie

du bon côté ; sans doute c’est aussi un tort, car il ne deviendra sûrement

jamais millionnaire et il a, je crois, une tendance à se laisser un peu aller

et à continuer « à se la couler douce », comme ils disent là-bas,

dans le Midi… Car ils sont tous ainsi là-bas, et c’est ce que je voulais dire,

Ida. Voilà l’ennui. A Munich, avec ses semblables, au milieu de gens qui

parlent et qui sont comme lui, je l’aimais vraiment, tant je le trouvais

gentil, cordial, agréable. Je me suis aperçue aussi tout de suite que c’était réciproque.

Ce qui l’a influencé peut-être, c’est qu’il m’a prise pour une femme riche,

plus riche, je crains, que je ne le suis, car mère ne peut plus me donner

beaucoup d’argent, comme tu le sais… Mais cela lui sera indifférent, j’en suis

persuadée. Beaucoup d’argent, ce n’est pas du tout son idée… bref… qu’est-ce

que je voulais donc dire, Ida ?

- A Munich, Tonyette, mais ici ?

- Mais ici, Ida ? Tu vois bien ce que je veux dire.

Ici, où il est complètement dépaysé, où tous sont différents, plus austères,

plus ambitieux, plus dignes en quelque sorte… ici, j’ai un peu honte

de lui, oui, je te l’avoue franchement. Ida, je suis une femme sincère, je

me sens gênée à cause de lui, bien que ce soit peut-être mal de ma part !

Vois-tu… plusieurs fois il lui est arrivé de faire des fautes d’allemand dans

la conversation. Des fautes que l’on fait là-bas, Ida, cela arrive, cela

échappe aux gens les plus cultivés, quand ils sont de joyeuse humeur, et cela

ne fait de mal à personne, cela ne coûte rien, cela glisse, personne ne

s’en étonne. Mais ici, mère le regarde de travers, Tom lève ses

sourcils, l’oncle Justus sursaute et pouffe presque de rire, comme le font les

Kröger, et Pfiffi Buddenbrook lance un coup d’œil à sa mère, ou à Frédérique,

ou à Henriette, et alors j’ai tellement honte que je voudrais me lever

et m’en aller et que je ne peux pas songer à l’épouser.

-

Ah ! bah ! Tony ! C’est à Munich que tu vivras avec lui…

- Tu as raison, Ida. Mais il y aura les fiançailles, et

on les fêtera ; faudra-t-il que j’aie à rougir de lui tout le

temps, devant la famille, devant les Kistenmaker et les Möllendorpf, parce

qu’il n’est pas distingué ? Ah ! Grünlich était plus distingué,

mais, par contre, il avait au fond l’âme noire, comme M. Stengel le disait

autrefois… Ida, la tête me tourne, rafraîchis la compresse… Enfin, il le faut,

dit-elle en respirant profondément ; l’important est que je me marie et

que je ne reste pas davantage ici comme femme divorcée. Ah ! Ida, je pense

tant au passé ces jours-ci, alors que Grünlich est venu, aux scènes qu’il m’a

faites… scandaleux, Ida ! et ensuite à Travemünde Schwarzkopf…

dit-elle lentement, et ses yeux un instant rêveurs se fixèrent sur la reprise

du bas d’Erika… et puis aux fiançailles, à Eimsbüttel, à notre maison. C’était

vraiment distingué… Quand je songe à mes robes de chambres… Je n’aurai pas

cela avec Permaneder ; la vie réduit toujours nos prétentions, tu sais… et

le docteur Klaassen, et l’enfant, et le banquier Kesselmeyer… et puis la fin…

c’était affreux, tu ne peux pas t’en faire une idée, et quand on a fait dans la

vie des expériences si horribles… Mais Permaneder ne se prêtera pas à des

malpropretés… c’est la dernière chose à laquelle je songerais, et, au point de

vue affaires, nous pourrons bien nous en rapporter à lui ; je crois

réellement qu’il gagne assez d’argent avec Noppe dans la brasserie Niederpaur.

Et quand je serai sa femme, Ida, tu verras, je ferai en sorte qu’il devienne

plus ambitieux, qu’il nous fasse monter plus haut et s’efforce de faire honneur

à ma famille et à moi ; en somme, il en prend l’engagement en épousant une

Buddenbrook.

Elle croisa ses mains sous sa tête et regarda au plafond.

- Oui, il y a maintenant dix ans que j’ai épousé

Grünlich… dix ans ! Et maintenant me voilà au même point, il faut que je

donne ma parole à quelqu’un. Sais-tu, Ida, la vie est terriblement sérieuse. La

différence est qu’autrefois, on faisait toute une affaire de ma décision, que

tous me pressaient et me tourmentaient ; aujourd’hui, au contraire, tous

se tiennent silencieux et trouvent tout naturel que je dise oui, car, il faut

que tu le saches, Ida, ces fiançailles avec Aloïs – je dis déjà Aloïs, puisque

cela doit être finalement – n’ont rien de solennel ni de joyeux ; il ne

s’agit pas de mon bonheur, mais uniquement de ce que je me remarie et répare

mon premier mariage en toute tranquillité d’esprit, car c’est mon devoir

vis-à-vis de notre nom. C’est ainsi que mère pense, que Tom pense…

-

Ah ! bah! Tonyette! Si tu ne veux pas et s’il ne te rend pas

heureuse…

- Ida, je connais la vie et je ne suis plus une oie, j’ai

des yeux pour voir… Mère… peut-être, ne me pousserait-elle pas… directement,

car elle glisse sur les questions douteuses et dit : « Assez. » Mais Tom, lui, il le veut. Ce n’est pas toi

qui m’apprendras à connaître Tom ! Sais-tu ce que Tom pense ? Il

pense : n’importe qui, n’importe qui, pourvu qu’il ne soit pas

absolument indigne. Car il ne s’agit pas cette fois d’un parti brillant,

mais seulement de réparer tant bien que mal le scandale d’autrefois par un

second mariage. Voilà ce qu’il pense. Et, dès l’arrivée de Permaneder, Tom

a pris discrètement des renseignements sur lui, tu peux en être certaine, et

comme ils ont été assez favorables et sûrs, il a considéré la chose comme

conclue… Tom est un politicien, il sait ce qu’il veut. Qui est-ce qui a mis

Christian à la porte ?... Bien que le mot soit dur, Ida, c’est ainsi. Et

pourquoi ? Parce qu’il compromettait la maison de commerce et la

famille, et je le fais aussi à ses yeux, Ida, non par des paroles et des actes,

mais par ma seule présence de femme divorcée. Il faut que cela cesse, il le

veut et, en cela, il a raison, et je ne l’en aime pas moins, grand Dieu, et

j’espère bien qu’il y a réciprocité. En somme, toutes ces dernières années,

j’ai désiré ardemment reprendre ma place dans la vie, car je m’ennuie auprès de

mère. Dieu me punisse si c’est un péché, mais j’ai à peine trente ans et je me

sens jeune. Chacun son lot dans la vie, Ida ; à trente ans, tu avais déjà

les cheveux gris, c’est ainsi dans votre famille, et ton oncle Prahl qui est

mort du hoquet…

Elle émit encore quelques considérations cette nuit-là,

dit plusieurs fois : « Enfin, il le faut », et dormit ensuite

pendant cinq heures d’un sommeil doux et profond.

Ce long passage qui clôt le

chapitre V de la sixième partie donne de multiples indications sur l’importance

que revêt le prestige pour Tony et Thomas Buddenbrook (parties soulignées). C’est

d’ailleurs de façon très appliquée que le consul s’attache à entretenir sa

position sociale, aussi bien par ses relations, par sa tenue impeccable en

toutes circonstances, que par ses goûts très sûrs (p.370) :

Il se gardait de négliger

la vie mondaine. Il est vrai que, sous ce rapport, sa ponctualité laissait à

désirer. […] Mais sur les lieux mêmes, dans les dîners, les bals et les

soirées, il manifestait un vif intérêt pour tout et se révélait un aimable

causeur. En fait de représentation, sa femme et lui ne le cédaient en rien aux

plus riches maisons ; sa cuisine, sa cave passaient pour « épatantes »,

on le tenait pour un amphitryon obligeant, attentif, circonspect, et l’esprit

qu’il mettait dans ses toasts était supérieur à la moyenne.

Il passait aussi des soirées délicieuses dans la société

de Gerda, l’écoutant jouer du violon, fumant, lisant un livre, des romans

allemands, français ou russes qu’elle lui choisissait…

C’est ainsi qu’il travaillait et forçait le succès ; son prestige dans la ville allait croissant, et, malgré les retraits de capitaux nécessités pour l’établissement de Christian et le second mariage de Tony, la maison connut des années prospères.

La situation de classe et la

position statutaire étant solidement établies, il ne restait plus à Thomas

Buddenbrook qu’à mobiliser l’une et l’autre de ces ressources pour conquérir un

mandat local et se hisser en haut de l’ordre politique. Thomas Mann met en

scène dans les chapitres III et IV de la septième partie du roman ce succès

politique inespéré pour la famille Buddenbrook. Ce faisant, il évite habilement

de donner une trajectoire rectiligne et monotone à l’inévitable décadence de

cette dynastie bourgeoise. Après avoir abusé le lecteur en lui laissant croire

à la défaite du consul, il opère un soudain retournement dans les dernières

lignes du chapitre IV et surprend par ce couronnement de Thomas Buddenbrook. La

chute n’est jamais plus terrible et tragique que lorsqu’on a côtoyé les sommets

de la haute société.

Hagenström !

La nouvelle est là, nul ne sait d’où elle vient. Elle est là, comme jaillie du

sol, comme tombée du ciel et partout à la fois. Pas de contestation possible.

C’est manifeste, Hagenström ! Oui, oui, c’est donc lui !...

Maintenant il n’y a plus rien à attendre. La dame au voile aurait pu s’en

douter. Il en va toujours ainsi dans la vie. Il ne reste plus qu’à s’en retourner

tout simplement à la maison. Elle sent les larmes lui monter aux yeux…

La

durée d’une seconde, et voici qu’une secousse soudaine, une brusque saccade,

agite toute cette mer humaine, qu’une poussée se propage d’avant en arrière et

rejette les premiers rangs sur ceux qui les suivent, tandis qu’au même instant,

là-bas, sous le portail, quelque chose de rouge apparaît… Ce sont les habits

écarlates des deux huissiers Kaspersen et Uhlefeld qui, en tenue de gala,

tricornes, culottes de peau blanche, bottes jaunes à revers et courte épée,

apparaissent côte à côte et se frayent un chemin dans la foule qui s’efface.

Ils

s’avancent pareils au destin : graves, muets, hermétiques, sans regarder

ni à droite ni à gauche, les yeux baissés… et, avec une résolution inexorable,

ils choisissent la voie que leur assigne le résultat, maintenant connu, de

l’élection. Mais ce n’est pas la direction de la Sandstrasse qu’ils

prennent ; bien au contraire, ils s’en vont sur la droite, descendent la

Grand-Rue !

La

dame au voile n’en croit pas ses yeux. Autour d’elle, pourtant, on constate le

fait ! Les gens se poussent exactement dans le même sens, à la suite des

huissiers, et l’on se dit :

-

Nenni, nenni !

Buddenbrook, pas Hagenström !...

Déjà

plusieurs conseillers conversant avec vivacité surgissent sous le portail,

tournent et descendent la Grand-Rue à pas pressés, pour présenter les premiers

leurs félicitations.

Alors,

la dame resserre sa cape et prend elle aussi la course. Elle court comme dame

n’a point coutume de courir. Son voile glisse, laissant apparaître un visage

échauffé ; n’importe. Et, quoique l’un de ses snow-boots bordés de

fourrure s’obstine à s’embourber dans la neige fondue et lui soit une entrave

cruelle, elle devance tout le monde. C’est elle la première qui atteint la maison

à l’angle de la Bäckergrube. Elle sonne au tambour, comme s’il y avait feu et

massacre ; elle crie à la servante qui lui ouvre :

-

Les voici, Kathrin ! Les voici !

Elle

prend l’escalier, se précipite dans le petit salon, où son frère, un peu pâle,

à vrai dire, pose son journal et esquisse vers elle, de la main, un léger

mouvement de défense… elle l’embrasse et répète :

-

Les voici, Tom ! Les voici ! C’est toi ! Et Hermann Hagenström

est battu à plate couture !

C’était

un vendredi. Dès le lendemain, le sénateur Buddenbrook se tenait dans la salle

du Conseil, devant le siège du défunt James Möllendropf pour prêter, en

présence des Pères conscrits et des Notables assemblés, le serment que

voici :

« Je

jure de remplir mon mandat en conscience, de contribuer de toutes mes forces au

bien de l’Etat, d’obéir fidèlement à sa Constitution, d’administrer en toute

intégrité les deniers publics et de ne tenir compte dans l’exercice de mes

fonctions, notamment au cours des diverses élections, ni de mes intérêts privés,

ni de mes alliances, ni de mes relations amicales. Je jure de maintenir les

lois de l’Etat et d’agir avec équité envers tous, riches ou pauvres. Je jure

aussi d’être discret en tout ce qui exige de la discrétion, mais surtout de

tenir secret ce qu’il m’est commandé de tenir secret. Que Dieu

m’assiste ! »

pp.423-425

Le roman de

Thomas Mann, tout comme l’approche wéberienne de la stratification sociale, ne

met guère en évidence des groupes sociaux en lutte ouverte. Bien que le récit

s’enracine dans le XIXe siècle, les ouvriers sont les grands absents

de cette histoire centrée sur le destin d’une famille bourgeoise au cours de

plusieurs générations. Il y a cependant une exception marquante, lorsque, dans

les chapitres II, III et IV de la quatrième partie, le printemps des peuples de

1848 s’invite bruyamment à une réunion des notables à laquelle assiste le vieux

Consul Johann Buddenbrook. Mais Thomas Mann décrit toute la scène de

l’intérieur de l’assemblée et tient à distance la classe ouvrière en lutte, la

rendant très secondaire.

Nous

sommes donc a priori bien loin de

Karl Marx et de Jack London, et les longs extraits présentés ici devraient

l’attester, tout autant qu’ils devraient, espérons le, susciter l’envie de

(re)lire ces deux formidables romans. A

priori… car on ne peut qu’être intrigué par quelques lignes de

l’avant-propos du roman écrit par André Levinson dans l’édition Le Livre de

poche :

« Dans Les Buddenbrook, généalogie de la déchéance, nous observons, de père en fils, la

déformation, la décomposition d’un type et d’une caste […] »

L’emploi

du mot « caste », certes

par la plume d’un non sociologue, refait surgir, comme dans le premier extrait

du Talon de fer, l’idée de groupements de droit et d’une domination sans

partage d’un groupe social sur d’autres groupes inférieurs ; quand bien

même ceux-ci resteraient dans l’ombre du récit. Par ailleurs, le conflit n’est

en rien absent de la pensée de Max Weber, qui le considère à juste titre comme

inhérent à toute société humaine et en fait un des concepts fondamentaux de la

sociologie (il distingue à ce titre trois idéaux-types de domination). D’un

sociologue à un autre, d’un roman à un autre, les lignes de fracture ne

seraient donc pas aussi imperméables qu’on ne pourrait le croire de prime

abord.

Quelques ressources :

Les vies de Jack London de Michel

Viotte aux éditions de La Martinière

Raphaël